leadership-insight

リーダーシップインサイト

- ホーム

- リーダーシップインサイト

- エンゲージメント3.0と心理的安全性の4段階

エンゲージメント3.0と心理的安全性の4段階

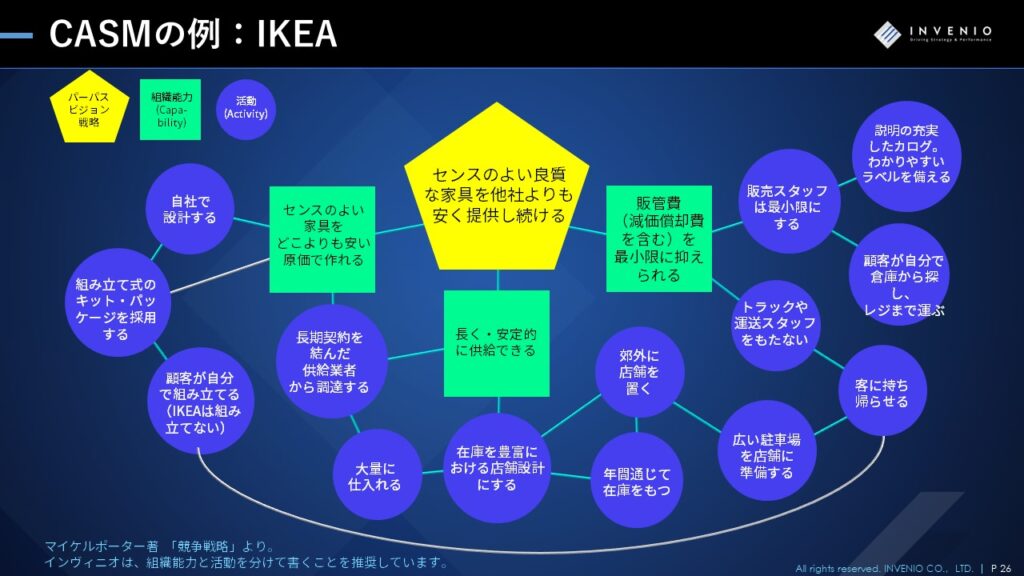

エンゲージメント3.0と活動システムマップ(CASM)

先月は日本最大の人事関連カンファレンスである「HRカンファレンス」へ弊社代表の土井が登壇し、そしてHRカンファレンスでは都合が合わなかった方々のための自社主催セミナーの開催とイベントが続きました。

この二つのイベントでは「個人の成長と企業の成長が重なり、経営戦略と人材戦略が連動する新たな取り組み」としての『エンゲージメント3.0』と題して、

・「良いエンゲージメントと悪いエンゲージメント」があること

・「良いエンゲージメント」を生み出すためには、貢献実感×成長実感×明確な役割と成果責任(Roles & Responsibilities)の付与が必要であること

をお示ししました。

ここでのポイントは人材版伊藤レポートにもあるように、経営戦略と人材戦略の連動です。多くの企業ではこの二つが分断されており、その深い溝を埋めるための具体的なツールとして活動システムマップ(CASM)をご紹介しました。

CASMの例(IKEAの例):真ん中には提供価値、そしてその周りに価値提供を行うために組織として持つべき、『組織能力』、その組織能力を実践するための日々の活動を描きます。

ご参加いただいた方々からは、

「エンゲージメントというと、これまでいろいろな社内の対話会が行われてきたが、対話をしても結局何も変わっていない。もはや対話会を開催する側と経営陣も参加する社員の側も『目的も効果もよくわからないが仕方なく開催する座談会』への疲れが見えているところに、活動システムマップの考え方は非常に腹落ちした。」

「他社の後追いで1on1ミーティングをするようになり、部下のエンゲージメント向上の機会として活用するようにということになったが、既に雑談会となり形骸化している。やはり本来は雑談ではなく互いに合意したビジネス目標や進捗、キャリアについての話がされるべき。活動システムマップはスキルマップへの落とし込みも可能なので、組織の目標とのすり合わせや個人の成長を支援する会話をするための良い材料になる。」

などの本音のご感想を多く頂きました。

心理的安全性とエンゲージメント

心理的安全性だけではエンゲージメント向上につながらないことは別の観点からも以前より指摘があります。例えば越境学習研究についての第一人者である法政大学の石山教授は、エンゲージメントを高めるための具体的施策として、「自社のあるべき人材像の提示」の重要性を掲げていらっしゃいます。

「そんなことか」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、意外と「自社のあるべき人材像」が提示できていない企業は多くあります。若手からすると「この会社にいてもどのようなキャリアが創れるのかイメージがわかない」ということになり、仕事そして組織エンゲージメントの低下、さらには離職という流れになります。

心理的安全性研究のその後の研究

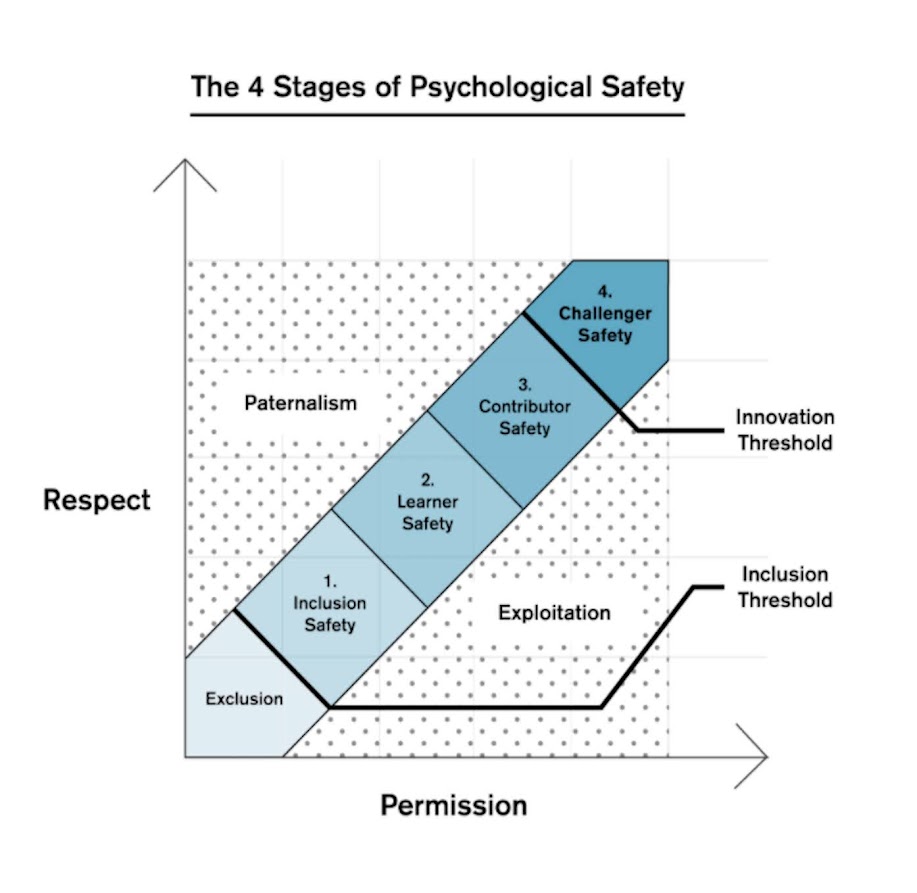

さて心理的安全性だけではエンゲージメントを高めることはできないという議論を挙げましたが、そうはいっても心理的安全性が重要ではないということではありません。この鍵となる概念はその後も研究が進み、

「実は心理的安全性には4つのステージ(段階)がある」

とも言われるようになってきました。

https://psychsafety.co.uk/the-four-stages-of-psychological-safety/

(実は数年前から言われているのですが、日本語でまとまった書籍になったのは2023年です)

第一段階はInclusion Safetyと呼ばれるもので「その組織・チームにいることが安心できる」という段階になります。最近ではDE&Iに加えて重視されているBelonging=帰属性のことで、「所属、一体感、帰属意識のことを指し、『居場所がある』と感じられる状態・感情」を意味します。この状態が充足されていない限りはインクルーシブな関係ではなく、エクスクルーシブな状態(組織への帰属意識が薄い・無い状態)と言えます。

第二段階はLearner Safetyであり、質問をしたり、実験的な取り組みを通じてミスをする(ミスから学ぶ)ことが許されたりしている段階です。

第三段階はContributor Safety(貢献者の安全性)という段階で、自分自身のアイディアを実行に移して組織に貢献することが許されるという段階です。

そして第四段階(Challenger Safety)に行く前には乗り越えるべき一線があり、それが”Innovation Threshold”(この先に行けばイノベーティブな組織になれる(かも)というボーダーライン)です。

第四段階のChallenger Safetyでは自分のアイディアを試すだけではなく、他者のアイディアに疑問を呈してチャレンジしたり、組織の慣行を変えていくような変革をしかけるという活動が行われますので、これは確かにハードルが高いなという印象があります。

この4段階説はステップ・バイ・ステップな感じに見えるので、組織内に導入しやすいと思われるものの、論拠不足や「第四段階で何をするのかがよくわからない」などの指摘も受けています。

まだ誕生してからそれほど年月が経過しているわけではないので、このような指摘はごもっともなのですが、最も重要である第四段階の一つのカギになるのが実は活動システムマップ(CASM)です。

第四段階では相手の意見を敢えて否定するという場面が出てきますが、そこで相手の価値観や感情を否定していても全く意味がありません。ここで議論の対象とすべきは実現しようとする価値に紐づいた「日々の活動」なのです。

活動システムマップがあれば、どの活動が時代・顧客ニーズに合わないのか、どの活動がリソース不足なのか等、相当に具体的な議論をすることが可能になります。

皆さんの会社や部署、チームには活発な議論を巻き起こし、心理的安全性とエンゲージメントを高める活動システムマップはあるでしょうか?