leadership-insight

リーダーシップインサイト

- ホーム

- リーダーシップインサイト

- 日本企業が心理的安全性を「導入」する際の注意点

日本企業が心理的安全性を「導入」する際の注意点

Googleの結論

職場で心理的安全性が重要であることは今さら言うまでもないであろう。

Googleで行われた大規模な社内調査(プロジェクト・アリストテレス)の結果が広く知られるようになったことが、日本企業においても強調されるようなきっかけとなった感がある。

Google調査の結論から、高い業績を上げるチームとそうでないチームの最も大きな差は、「心理的安全性」の有無であることが明らかにされた。従って心理的安全性の確保が重要であり、それは①何かいいアイデアがひらめいたときに、すぐ発言し、すぐ実行できる、そして②それが失敗しても、嘲笑されたり、罰せられたりせず、引き続きチームの一員として尊重される(と本人が確信できる)、ということである。

日本企業に心理的安全性はないのか

いわゆる人材版伊藤レポートがきっかけとなり、近年、日本企業は「人的資本経営」へと急速に舵を切るようになった。

これは、言うまでもなく、人材を資源ではなく、資本として捉え、企業が価値創造を行い成長するためには、人材の採用や育成は企業に欠かせない投資の一環であると考える経営のこと。資源は、使用により消耗する資材 材料としてマスで管理(代替可能)だが、資本は、運用によって増減する財産 貴重な財産として個々を尊重すること、と説明される。

背景には、企業の市場価値に占める無形固定資産の割合が今や90%というデータも示され、その最大の要素が人的資本であること、事業創造・変革、イノベーションといった企業価値向上のためには、それを実現する人的資本の向上が最も重要である、という説明がされる。

さて、これは新たな概念だと捉える人も多いのではないかと思うが、振り返ってみれば日本人、日本企業は元来、「人」を経営の中心として捉えてきたのではないだろうか。

例えば、松下幸之助は、お互いの人間性を肯定し、尊重しあうところから、真の喜び、真の満足感、真の幸福が生まれる「人間大事の哲学」を唱え、後生の多くの経営者たちにその影響を与えた。

古くは、戦国時代の武将である武田信玄の言葉、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」は、よく知られており、「人は城、人は石垣」を経営の中心に据える経営者も昭和の時代に数多くいた。

学術的には、当時一橋大学伊丹敬之教授の「人本主義経営」(1987年)では、戦後短期的に空前の経済的繁栄を遂げたのは、日本独自の企業システムがあり、それが人を企業経営にとって最も重要であると位置づけた。これは、米国の株主資本主義との対比で提示したものだ。

そして、日本の組織はまっさらな新卒を雇用し、彼らを教え、組織ニーズに当てはめることによって、戦後世界を驚愕させる高度な復興を成し世界二位の経済大国となり、そしてその後の安定期を支えたのである。それは、単一価値観、集団思考、家族的、運命共同体であり、終身雇用、年功序列・年功賃金、企業内労働組合により長く安心して働ける環境が形成されていった。

さて、このように日本企業には、いまさら人的資本経営、などと言われなくとも元々、社員、人を大切にしてきたのではないか。その中で組織の従業員は心理的安全性を得てきたのではないだろうか?この問いに対して、読者のみなさんはいかが思われるだろうか?

ぬるま湯の形成

長年世界から注目、特に羨望のまなざしを向けられ、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』や『エクセレント・カンパニー』『セオリーZ』などのベストセラーでも紹介された日本的経営。

それは、徐々に「長く居れば自動的に給与はあがっていく」「定年までいないと退職金が減らされる」イコール「やってもやらなくても同じ」「クビになることはないし、とにかく定年まで居続ける」という認識が組織を被い、いわゆるぬるま湯と化したのではないか。

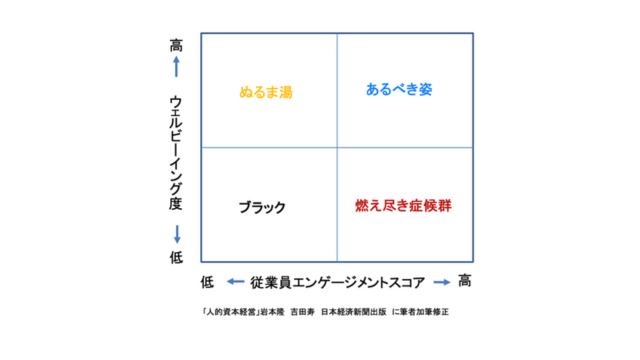

これを今時の表現に言い換えると、「ウェルビーイングは高いが、エンゲージメントは低い」社員の量産ということになる。

分かりやすいように図示してみると、下記のようになる。

説明不要だと思うが、念のためそれぞれの代表的な定義を記す。

ウェルビーイング(Well-being)とは、身体的、精神的に健康な状態だけでなく、社会的、経済的にもみたされた状態で「幸福」と訳されることもある。一人ひとりそれぞれの実感であり、そのため可視化は難しいが、代替指標によって測定を行うところもある。

従業員エンゲージメント(Employee Engagement)とは、従業員が自社や仕事に対して愛着や誇りを持ち、自発的に貢献しようとする心理状態をいう。こちらは、可視化し易いため、様々なサーベイが行われており、特に大企業では導入事例も多数ある。

前述の、「ウェルビーイング度は高いが、エンゲージメントは低い」社員というのは、本人は会社に所属していることでハッピーであるが、業績向上のために自発的に会社に貢献するような意欲が低い、もしくは、ない、ということだ。

自己成長や会社への主体的貢献行動をすることなく、終身雇用にあぐらをかき、指示待ち、ぶら下がり、スネかじり、あるいは自らの既得権益にすがり、権利主張ばかりする社員、読者のみなさんの会社にもいないだろうか。長く続いた日本企業を支えたシステムは、残念ながらこのような社員もまた生み出してきたということだ。

心理的安全性「導入」には「キャリア自律」が大前提

このような、ぬるま湯に浸かっている社員に心理的安全性を加えると、どうなるかを想像してみていただきたい。少なくとも現状に満足している彼らのエンゲージメントが上がるとは考えられないはずだ。

これは筆者の持論だが、心理的安全性の前にまず必要なことは「キャリア自律」意識の浸透だ。筆者は2000年頃から二十年以上キャリア自律の重要性を講演や書籍を通じて説き、キャリア自律研修を多くの企業で多くの社員たちに実施してきたが、残念ながら日本企業の多く、そこで働く人たちの大多数は、キャリアに関する意識が低いままのように感じる。ただ受け身で与えられた仕事をこなし、与えられた研修を受講し、会社側に依存しているような社員でもそれなりの処遇を得ている。

人的資本経営においては、キャリア形成の主体は会社ではなく、あくまでも一人ひとりの個人であると明示している。そして人材版伊藤レポート2.0で明記しているのが、一人ひとりの社員の「個の自律・活性化」と、組織と個人は「選び・選ばれる関係」、つまり対等だということだ。組織は人的資本を所有しているのではなく、それはあくまで個人のものであり、組織として行うべきは個人のキャリア自律を支援するということだ。

この認識を、組織も個人も徹底しないまま、心理的安全性を強調するのは非常に危険ではないだろうか。

年次の若い社員が、まったく抵抗感なく簡単に転職をしていくことを大きな課題と捉えている会社も多くあるはずだ。特に、彼らは理由も言わず、あるいは表向きはもっともらしい理由を付けて、静かに退職していく(Quiet Quitting)。彼らの本音は、「よりよい報酬を求めて」という理由もあるが、たとえ今は居心地がよくても「会社の将来に不安を感じる」「会社のビジョンや方向性に疑問を感じる」「職場の人間関係が合わない」「評価に納得できない」「上司と合わない」「転勤・移動を言われた」など、エンゲージメントが低いことが伺える理由を挙げる人が多い。(ITmediaビジネスオンライン「転職理由の本音と建前」)

これらは、長期雇用前提の時代には普通にあった、「そのうち上司も変わるから、ちょっとの間の我慢だ」とか、「そのうち部署異動するから、数年の辛抱だ」という発想の入り込む余地はない。

私も実際に彼らから話を聞くことがあり、特にコンサルティング会社や投資ファンドなどを指向するいわゆる優秀層からは、「ここにいても自分が成長できるイメージが持てない」あるいは「成長スピードが遅すぎる」という理由をしばしば耳にする。

初任給を大幅に引き上げて、それに伴って若手の給与水準を上昇させた大手企業も多いが、長期雇用を前提に考えていない若手層は、業界内で高い給与水準や手厚い福利厚生によっていくらウエルビーイングは高くとも、エンゲージメントが低ければ、離職していくのだ。そのエンゲージメントどのようにして高めるか。それには、パーパスやビジョンの共有、浸透にどれだけエネルギーや時間を組織として費やす必要があるかなど、また別の機会があればお伝えしていきたい。

最後に、心理的安全性を「流行らせた」Googleの元人材開発執行役のチャディー・メン・タン(Search Inside Yourself Leadership Institute(SIYLI)会長)は、現役時代に「グーグルには毎日思いやりがある(Everyday compassion at Google)」(TED)で、どのように思いやりを示すかを「あなたの部下にどうしたら幸せなってもらえるかを、自問しなさい」と述べている。「そうすれば、あなたから指示しなくとも、部下から提案してくるようになる」と。

一方、その「思いやり」は多くの外資系企業同様にタフ・エンパシー(厳しい思いやり)であり、「この部下はここにいても幸せになれない」、とあなたが考える場合は、速やかにそれをフィードバックし、別の道を勧めることも「思いやり」の定義に含まれているはずだ。何も、今の会社で働くことだけがその人の幸せになる唯一の道であるはずはない。

何をしなくても許されるぬるい職場ではなく、自律(Autonomy)が大前提であり、日本企業の環境とは前提が異なっていることを知っておく必要がある。

この記事を書いた人

小杉 俊哉

株式会社インヴィニオ

顧問