leadership-insight

リーダーシップインサイト

- ホーム

- リーダーシップインサイト

- 業績を高める組織文化を実現する100の具体的アクション

業績を高める組織文化を実現する100の具体的アクション

目次

業績を高める組織文化を実現するために、組織文化診断を実施する企業が増えています。ただ、診断や評価に終始してしまい、次の具体的アクションにつながらず実績向上にまで至らないケースも少なくありません。

そこで今回は、コカコーラ、レノボ、NASAなどの世界的企業にも導入される「デニソン組織文化診断(DOCS)」を手がけるデニソンコンサルティングが、過去25年および8000社以上に及ぶ実績を基に導き出した「100の具体的アクション」を紹介します。

なおデニソンコンサルティングについて詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。

デニソンコンサルティングとは|業績向上につながる組織診断で8000社以上に貢献

組織文化診断後の具体的アクションが重要

昨今、組織文化を概念化し、測定することに多くの企業が強い関心を寄せています。組織文化を測定する手法は進化し続けており、従業員への聞き取り調査、パルスサーベイ、統計データを使った予測モデルなどを統合して、それらを最大限に活用する方法が日々開発されています。

過去の経験から、文化の中でもパフォーマンスへの効果がある領域にエネルギーとリソースを集中させるためには、まずはしっかりとした「診断」が必要であることは明らかです。

ただし最終的には、得られた診断結果に基づいて「組織が何をするか=どのような具体的アクションを取るのか」によって、その効果が変わってくるということを忘れてはなりません。

組織文化を高めるアクションを実施する上での注意点

組織文化は複雑に系統化されており、さまざまな行動や慣習に現れるものです。そのため、可能なアクションの数や、それを実行して影響を測定する方法は膨大にあります。そのため、多くの企業が特効薬のようなソリューション、いわゆる「ベスト・プラクティス」を求めます。

しかし、他社の好事例で知り得たベスト・プラクティスを単純に拾い集めて実行してはいけません。なぜなら、寄せ集めたものだけでは、脈絡のないアクションをつぎはぎにした取り組みになってしまうためです。その結果、社内には取り組みに対する不満が生まれ、冷やかな目で見られるような、ぎこちない取り組みに終わってしまいかねません。

他人の成功や失敗から学べることはたくさんありますが、重要なのは自社が創ろうとしている文化を明確にし、実現のための一貫した行動と実践を開発することです。そして「試行錯誤」を経たプラクティスを組織に適用し、望ましい文化に合わせて概念化していくことで、「二番煎じ」のリスクを最小限に抑え、さらに変化を達成して成功させる確信をもてるのです。

次の項目で紹介する100のアクションは、様々な業界や地域の企業におけるコンサルティング経験に基づき生み出されたものですので、あらゆる企業に適用でき、かつインスピレーションをかき立てる要素ともなり得る「試行錯誤」を経て導き出された具体的アクションです。

業績を高める組織文化を実現する100の具体的なアクション

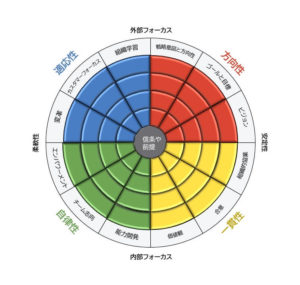

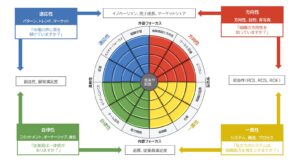

業績を高める組織文化を実現する100の具体的なアクションを紹介します。より分かりやすくするために、各アクション以下のデニソンモデルに沿って分類しています。

デニソンモデルとは、売上高成長率など業績指標に影響を与える組織文化の要素を特定してまとめたリサーチベースのモデルです。色分けされた4つの特性「方向性」「適応性」「自律性」「一貫性」はさらに3要素で構成されており、それぞれに基づいて行われる行動を測定することで組織文化診断を行います。

■4つの特性

- 方向性:

組織の方向性を理解できているか? - 適応性:

市場/外部環境に適応しているか? - 自律性:

従業員が一体感を持ちつつ、自発的に行動できているか? - 一貫性:

組織能力を発揮・強化できるような価値観、システム、プロセスが整備されているか?

デニソンモデルについての詳細は、こちらをご覧ください。

デニソンモデルとは?業績向上につながる組織文化診断のしくみ

ここでは、デニソンコンサルティングが導き出した「業績を高める組織文化を実現する100の具体的なアクション」を4つの特性を構成する3要素に分けて紹介します。

方向性

方向性の3要素である「戦略の方向性と意図」「ゴールと目的」「ビジョン」ごとのアクションを紹介します。

戦略の方向性と意図

「戦略の方向性と意図」に関するアクションは、以下の通りです。

1.すべてのリーダーに、会社のミッション、ビジョン、バリュー、チームの目標など、チームに関することを1ページにまとめてもらう。

2.デニソンのCreate-Communicate-Clarify-Reinforce(創造する-伝える-明確にする-強化する)モデルに基づき、ビジョンと戦略について、それらが意思決定にどのような影響を与えるかを明確に示し、コミュニケーション(伝えること)の段階からオーナーシップ(当事者意識)の段階へと発展させる。

3.2つの会社を合併した際には、市場で「勝つ」ための戦略的ロードマップを作成し、成長性、生産性、説明責任を強調する。

4.社内のアクションと顧客の要望・ニーズとを結びつけるため、顧客のニーズ調査を実施し、戦略的優先事項を5つに絞り明確に共有する。

5.会社の方向性について社員の理解を深めるために、「何が、どのように、なぜ」に答える対話集会を開催する。優先順位や方向性、そしてそれらが自分の仕事にどのように影響するかについて、従業員が質問し、より明確になるように努める。

6.CEO主導の戦略ワークショップを開催し、すべてのマネージャーを集めて、各部門の戦略と目標、会社のビジョンと戦略をサポートするための調整方法について議論し、理解する。

7.スタッフが組織の優先事項や将来の機会についての対話に参加するための「戦略的思考」に関する協議会を設立する。

8.取締役会と協力して、SWOT分析を含む長期的な戦略立案プロセスを開始し、組織全体のリーダーに参加してもらう。

ゴールと目的

「ゴールと目的」に関するアクションは、以下の通りです。

9.戦略の転換に基づき、仕事の進め方を明確にする行動目標を作成する。

10.品質 ・安全性、効率性、および廃棄物削減に関する主要な指標の伝達頻度(および方法)を強化する。

11.スコアカードを導入し、重要なKPIに関する透明性と説明責任を高める。

12.目標設定に有効なフレームワーク「SMART」を用いる。SMARTは「 Specific、 Measurable・ Achievable・ Realistic and Timely」の頭文字をとっており、「具体的・測定可能・達成可能・現実的・適時性」を表す。

13.目標に対する測定可能な貢献度に基づいて、チームや個人を四半期ごとに表彰する。

14.個人やチームの目標に向けた進捗状況についてのフィードバックや対話などを取り入れたパフォーマンス・マネジメント・プロセスを採用する。

15.「大局的な」目標をいくつか掲げ、その目標を達成するために部門間の調整を行う。

16.ミーティングはチーム目標の進捗状況の報告から開始し、常に参加者がそれを念頭に置き関連付けて話し合えるようにする。

ビジョン

「ビジョン」に関するアクションは、以下の通りです。

17.重要な会議は、「会社のビジョン」と「なぜそれが重要なのか」をリマインドすることから始める。

18.ビジョンとバリューに対する理解と賛同を得るために、2日間の集中的な「リーダーシップサミット」を開催し、すべてのレベルのリーダーがビジョンとバリューを一貫して繰り返し伝えられるようにする。

19.ソーシャルメディアや社内のコミュニケーション手段を使って、ミッションやビジョンを示す会社の事例を紹介する。

20.ミッションとビジョンを従業員のオンボーディング・プロセスの重要な要素として扱う。

21.CEOに「ロードショー」を実施してもらい、成功や進捗のストーリーなどを盛り込みながらビジョンをより明確にして共感を得る。

22.CEOに、自分が何を会社に残したいかなどの個人的なメッセージを含めた仕事に対する自分自身の情熱を示してもらう。

23.戦略や目標についての議論をビジョンに直接結びつけ、短期的な優先事項と長期的な優先事項を捉えられるように促す。

24.組織の新しい安全性に関するビジョンに基づき、主要な保守・点検プロセスを変革する。

適応性

適応性の3要素である「変化を生み出す」「顧客へのフォーカス」「組織での学習」ごとのアクションを紹介します。

変化を生み出す

「変化を生み出す」に関するアクションは、以下の通りです。

25.リーンの7原則とプロセスを導入し、効率的な作業プロセスの再設計に従業員を参加させる。

26.新しい世代の顧客を惹きつけるために必要な製品やサービスを研究・設計する「イノベーションラボ」を展開する。

27.変化を導入する際に主要なステークホルダーを特定し、変化のプロセスを通じて積極的にステークホルダーを関与させる。

28.新しいITシステムを導入するための準備状況を評価し、サポートするためのローカルチームを設立し、そのチームを「Early Adopters(立ち上げメンバー)」に任命し、後に同僚がシステムを使用する際にサポートできるようにする。

29.なぜその変化が重要なのか、その変化がどのように組織を前進させるのかを伝えるため、変化に関する明確なメッセージを作成する。

30.組織に新たな能力、製品、地域を取り込むため、慎重に組織の買収・統合をサポートできるようなM&A統括チームを立ち上げる。

31.お客様のニーズにより応えるために、組織を再構築する。

顧客へのフォーカス

「顧客へのフォーカス」に関するアクションは、以下の通りです。

32.サービス担当者が顧客の要望やニーズをより理解するために、お客様担当者を設定する。

33.組織のリサーチから恩恵を受けた顧客のエピソードや意見を共有し、「意義ある」影響を顧客に与えられるようにする。

34.「お客様の立場に立ってみる」プログラムを作り、顧客のストーリーを集めて組織内で共有する。

35.卓越した顧客サービスに対する表彰プログラムを用意する。

36.ミーティングで毎回顧客のストーリーや最新情報を紹介し、顧客の重要性を強化する。

37.主要な得意先との関係や提供するサービスを改善する方法について話し合うために、年に一度、CEOの訪問をアレンジする。

38.顧客満足度調査を実施し、目標とするパーセントの満足度を下回ったチームには是正措置を求める。

39.年に一度、顧客との共同セッションを実施し、主要なビジネス目標や協力体制について協議する。

40.顧客訪問カレンダーを作成し、チームメンバー全員が年に1回以上の訪問に参加することを義務付ける。

41.顧客をオフィスに招き入れ、担当チームとの面会の場を設け、提供している製品・サービスを顧客がどのように使用しているかを共有できるようにする。

42.より迅速で確実なコンタクトを実現するために、2人体制の営業チームで顧客をサポートする。

組織での学習

「組織での学習」に関するアクションは、以下の通りです。

43.組織にとって新しい、ユニークな経験をもたらし、異なる考え方を推進できる人材を採用する。

44.エンジニアを現場に送り込み、自分たちのデザインや製品が使われている様子を観察し、その知識をエンジニアリングチームに持ち帰る。

45.外部の業界に関する知識経験を組織に取り入れるために、市場を担当する幹部を加える。

46.社員が情報、ストーリー、ベストプラクティスを共有するための「ナレッジチャネル」を作成する。

47.AAR(After Action Review=アクション後のレビュー)または「教訓」を共有するイベントを開催し、活動内容を振り返り、学んだことを共有する。つまり、良い点と悪い点を把握して将来の行動に反映させる。

48.アクションラーニングの手法を用いて、問題解決に参加するチームの幅を広げるだけでなく、チームが問題解決の方法から学んでいることについて議論する。

49.仕事の質とスピードを評価し改善するために、一連の行動を再検討する「振り返り」プロセスを実施する。

50.学習と革新のための時間を割り当て、それらを従業員に期待する要素とする。

自律性

自律性の3要素である「組織能力」「チームのオリエンテーション」「エンパワーメント」ごとのアクションを紹介します。

組織能力

「組織能力」に関するアクションは、以下の通りです。

51.360度フィードバックやコーチングを含むリーダー向けの研修を実施する。

52.ジョブローテーションプログラムを活用し、個人のスキルを向上させ、組織の人材層を厚くする。

53.関連する「バーチャル」コースを備えたラーニングセンターを作成し、自己学習と開発を可能にする。

54.リーダーを対象としたエモーショナル・インテリジェンス・プログラム(感情的知性に関するプログラム)を実施し、自分が他者に与える影響についての認識を深める。

55.ポテンシャルの高いリーダーを発掘し、育成するためのアセスメントとコーチングのプログラムを立ち上げる。

56.個性診断とエグゼクティブ・コーチングを提供し、個人的および専門的な能力開発をサポートする。

57.キャリアパスと、そのパスに沿って進むために必要な能力を明確にするためのマッピングを行う。

58.すべてのリーダーに、自分自身と部下のための能力開発に少なくとも10%の時間を割くことを求める。

59.タレント戦略を定期的に見直し、ビジネスの進化するニーズをサポートできるようにする。

60.今の実力より難度が高い役割をあえて与える「ストレッチ・アサインメント」の機会を提供し、さらなるスキルを身につけられるようにする。

チームのオリエンテーション

「チームのオリエンテーション」に関するアクションは、以下の通りです。

61.例えば「5 Dysfunctions of a Team(チームの5つの機能不全)」などチームビルディングのフレームワークを選択し、そのフレームワークをチームの評価と改善に活用する。

62.職場の絆を深め、チームスピリットを強化するために、ボランティア活動、スポーツイベント、チーム対抗戦などの社会活動を推進する。

63.チームメイトの理解を深めるためのワークショップを実施し、チームメイトの性格や意思決定のスタイル、対立があったときにそれをどう解決したいかなどを知る機会を設ける。

64.「オープンオフィス」を採用することで、コラボレーションやコミュニケーションを促進する。

65.リーダーシップ “チーム “のパフォーマンスにおけるギャップを特定し、それらの具体的な問題(意思決定、信頼、戦略的方向性など)に対処するための措置を講じる。

66.重要なビジネスニーズに対してチームが革新的なソリューションを提案できるようにし、優れたソリューションには報酬を与える。

67.「組織文化協議会」や「旗振り役」を設置し、組織文化における問題に全体で協力して対処できるようにする。

エンパワーメントチーム

「エンパワーメント」に関するアクションは、以下の通りです。

68.顧客のニーズに対応するための従業員グループをつくり、必要な支援やリソースを提供する。

69.リーダーが社員に対して、自分ができる意思決定、自分が影響を与えることができる意思決定、その社員の責任範囲を超えた意思決定が何かを明確に伝える。

70.マネージャーによる「学習コミュニティ」を創設し、権限移譲やエンパワーメントを含む「ピープルマネジメント」の最良の実践方法についてマネージャー同士が学び合えるようにする。

71.具体的なビジネス上の課題を理解し、解決するために、明確な任務をもった「一時的なタスクフォース」を結成する。

72.ビジネス上の課題やお客様の問題を率先して解決した個人やチームを評価し、報酬を与える。

73.週1回「時事問題」に関するミーティングを開催し、従業員がより多くの情報に基づいた判断ができるよう、定期的に最新情報を提供する。

74.スタッフの興味やニーズに合わせて、トレーニングカリキュラムをスタッフがカスタマイズできるようにする。

75.品質や安全面でのリスクを発見したら、「ラインを止める」ことができるようにして、従業員に権限を与える。

76.従業員に、自分が所有すべきだと考える責任や決定事項のリストをリーダーに提供してもらう。

一貫性

一貫性の3要素である「調整と統合」「合意」「コアバリュー」ごとのアクションを紹介します。

調整と統合

「調整と統合」に関するアクションは、以下の通りです。

77.部門間での「ギブアンドテイク」セッションを実施し、チームや部門を超えて働く際の相互依存関係と期待値を明確にする。

78.実際の現場を見て仕事のやり方やプロセスの改善方法を検証する「リーンシックスシグマのプロセス」を開始する。

79.組織全体で実行すべき戦略や目標を特定し、目標達成のために、異なるグループがどのように協力する必要があるのか、期待値を明確にする。

80.ジョブシャドウイングやローテーションプログラムを作成し、部門を超えたスタッフ同士のペアを作る。

81.リモートワーカーが同僚と知り合うためのプログラムを導入する。仕事だけではなく、家での過ごし方等を共有するなどをしても互いの信頼関係を構築することができる。

82.外部の重要なベンダーやサプライヤーと定期的に調整会議を開き、自社のニーズと期待を理解してもらう。

83.組織内の主要なステークホルダーをマッピングし、それらの仕事上の関係の全体的な有効性を評価する。

84.独立した部門間チームを立ち上げ、「大局的」な視点を必要とする複雑な問題や課題を検討し、総合的なソリューションを提案する。

85.シェアードサービスモデルを採用し、人事、財務などの標準化された業務をビジネス全体に導入する。

86.ランチミーティングを開催し、他の社員が取り組んでいることを聞き、解決すべき問題や、成功事例を聞く機会を設ける。そうすることで、組織全体の活動に対する意識が高まり、自分のチーム以外で何が起こっているのかを共有することができる。

合意

「合意」に関するアクションは、以下の通りです。

87.正直かつ本質的な会話を行うためのスキルに関する社員研修を行う。

88.リーダーが率直なフィードバックをしたり業績に関する議論を行ったりする際に、「敬意をもって直接話す」ことを奨励する。

89.優先順位付けとリスクツールを活用した意思決定モデルを採用することで、より熟慮された、かつ迅速な意思決定を促進する。

90.オンブズマンの役割を設定し、従業員とリーダーの間の対立に生産的に対処するための安全で建設的な対応策を講じる。

91.問題発生時におけるスムーズなエスカレーションのために、誰にいつ連絡すべきかを具体的に提示する。

92.買収・統合の際には、意思決定の権限とプロセスに関連する方針や慣例を調整するためのプログラムを実施する。

93.RACI(Responsible・Accountable・Consulted・Informed=責任を持つ・説明責任を果たす・相談された・十分に情報を得た)アプローチを採用し、意思決定におけるオーナーシップと影響力を判断する。

コアバリュー

「コアバリュー」に関するアクションは、以下の通りです。

94.コアバリューを確立し、従業員同士で「境界線上にある」または「境界線外にある」行動を議論する演習を行い、バリューが「行動」としてどのように見えるかを明らかにする取り組みを行う。

95.コアバリューをパフォーマンス・レビューのプロセスに組み込むことで、仕事をどう進めるかが仕事の成果と同じくらい重要であることを示す。

96.チームメイトは、コアバリューに反する行動をした場合、「バケツに寄付」してもらう。これは実用的かつ楽しめる方法で、お互いに説明責任を果たすことを促進できる。

97.コア・バリューの実践を反映した行動や言動を表彰する。

98.重要な意思決定の際にはバリューを参照し、その意思決定にバリューがどのように影響したかを説明する。

99.毎年の文化評価の一環として、組織が「コアバリューを実践できている」ところと「不足している」ところを社員が明確にする機会を設ける。

100.オンボーディング・プロセスに文化的要素を加え、コアバリューが組織にとって重要である理由を強調することで、新入社員の成長を促進する。

業績を高める組織文化を実現するために

業績を高める組織文化を実現するための具体的アクション100個を特性別に紹介しました。いずれも、デニソンコンサルティングが過去25年および8000社以上に及ぶ実績を基に導き出したものですので、ぜひお役立てください。

ただ「どのアクションが必要か判断できない」「組織文化の現状を正確に把握してから実施したい」という方もいるのではないでしょうか。

そこで推奨したいのが、本文内でも登場した「デニソン組織文化診断」です。業績向上に必要な課題を特定し、具体的なアクションへつなげます。診断のための調査は、各従業員に対してweb上において15分程で完了します。

またデニソン組織文化診断の実施は、デニソンコンサルティングのパートナー企業である弊社インヴィニオが担当します。弊社は、20年以上積み重ねてきた実績と、デニソンコンサルティングを含む世界中のアライアンスパートナーから得た最先端のツールやノウハウを用いて、分析や学びのレベルに留まらせるのではなく「実績や実力」へと昇華させることにコミットしています。

「業績を高める組織文化を実現させたい」場合は、ぜひ以下からお気軽にお問い合わせください。もちろん、「組織変革の必要性を感じるものの、まず何をすべきか分からない」といったご相談も歓迎です。