leadership-insight

リーダーシップインサイト

- ホーム

- リーダーシップインサイト

- 人的資本経営 ~真に重要なのは人的資本の「開示」ではなく人的資本の「変革」

人的資本経営 ~真に重要なのは人的資本の「開示」ではなく人的資本の「変革」

人的資本経営の実現に向けて、日本でも人的資本の開示に関して本格的にメディアに取り上げられるようになってきましたが、真に重要なのは人的資本の「開示」ではなく、人的資本の「変革」をどのように推進していくのか?にあります。

この人的資本の変革(Human Capital Transformation)のためには活動システムマップ(CASM)を明示することはもちろんですが、他に重要な要素が2つあります。

今回から数回のシリーズに分けてその要素が何なのか、どうすれば人的資本の変革へとつなげていくことができるのかをご紹介します。

人的資本を変革する為の3要素

今年5月に開催されたHRカンファレンス2022春において、弊社代表の土井が「両利きの経営の実現に向けた戦略人事のあり方 ~戦略と組織能力のアラインメント~」と題して登壇させていただきましたが、聴講枠を大幅に上回る方々にお申込みをいただき、またその後、弊社単独で追加開催した同内容のセミナーにも数多くの方々にご出席いただきました。質問もかなり多くいただき、戦略人事に対する関心度合いの高さが伺えます。

セミナー中には時間の関係で詳細に説明することができませんでしたが、今回のセミナー企画はジョブ型への移行支援や自律的キャリア形成を支援する(株)プロゴス・(株)SP総研、およびグローバルの先端知見を持つトップビジネススクールをネットワークするEMERITUS(エメリタス)との共同で「人的資本の変革(HCX: Human Capital Transformation)」を掲げて実施しました。

私たちインヴィニオは顧客への提供価値から、その価値を提供するために必要となる「組織能力」の特定と具体的な活動への展開というプロセスをシステマチックに展開するアプローチをご紹介しました。これまで20年にわたり人材育成・組織開発の御支援をしてまいりましたが、このアプローチで数多くの人材・組織課題が解決される手ごたえを得ております。

例えば、ここ数年で従業員エンゲージメントについての御相談を頂くことが本当に増えています。これまで社内の対話会などを時には社長や役員陣を巻き込んで実施してきたが、今一つ効果を実感できない、エンゲージメントサーベイやモチベーションサーベイをやって数値は改善しているように見えるが肝心の業績とは相関しない、などのお悩みも増加している印象です。

このような課題を抱えている場合、対話集会や形式だけの1on1などを実施しても全てが無駄です。

実際に弊社のお客様の社員へインタビューをしてみると、

「経営陣に変革のビジョンがない、変えるつもりがないのに、ポーズだけの対話会、コミュニケーションに巻き込むのはやめてほしい」

というリアルな声が多数寄せられたことすらあります。

対話も大事なのですが、それ以上にはるかに大事なのは顧客(そして世の中)にどのような価値を提供するのか、その価値提供のために必要な組織能力と具体的な活動は何か?を議論することなのです。

そして自社・自部門の活動システムマップ(CASM)を明示することと同様に大事なのが個々の従業員の現場の声を取り入れ、自分自身がどのようなジョブ(職務)を果たし、組織への貢献を通じて成長をしていくのかの自らの意思と成長意欲(CAN/WILL)の視点、さらに、そのジョブやスキルが社内だけではなく社外、国外でも通用するように標準化し、育成施策を展開していく標準化(STANDARD)の視点が重要になります。

別の言い方をすると、自社の提供価値、戦略から活動システムマップ(CASM)へ落としていくアプローチが“トップダウン”とも言えますが、DE&Iの時代にトップダウンのアプローチだけでは従業員のコミットメントを引き出す事は至難の業です。

だからこそ、“ボトムアップ”とも言える、個々の従業員の現場の声を取り入れ、それを会社方針、組織能力と重ね合わせていくことが重要なのです。この重要な部分をSP総研は主に「セルフジョブ定義ワークショップ」というユニークかつ実効性のあるアプローチでお客様を支援しています。

またジョブ型、グローバルな環境下で「自社内でしか通用しないスキル」の開発だけではトップパフォーマーやZ世代を惹きつけることはもはや不可能です。社内外、グローバルで通用するくらいのスキルを定義して個人の成長を支援するとともに、自社にも貢献してパフォーマンスをあげてもらうといった施策が必要になります。こちらは、弊社の提携先であるEMERITUSが世界中のトップスクールの知見をアレンジすることで支援するという体制を取っています。

トップダウンとボトムアップ、会社の意図と個人の視点、自社に独自なスキルと標準化、などと聞くと、それぞれ相矛盾するように見えるかもしれませんし、実際その通りです。しかし、だからこそ間に入って人的資本の変革を推進するエージェント、つまりは戦略人事が必要であることもご理解いただけるのではないでしょうか?

この一見矛盾する各要素の整合性をとっていく(=アラインさせていく)ことに戦略人事の価値の源泉があるのです。

パーパス経営とのアラインメント

人的資本の変革に向けて自らの意思・成長意欲および標準化の視点を詳細に解説していく前に、もう一つ、アラインメントの対象となるものをご紹介します。それはパーパス(企業の存在目的)です。

先日のセミナーでは下の図にある両利きの経営実現のフローのうち、活動システムマップ(CASM)の導出と人財モデル作りとスキル開発についてご紹介しましたが、このフローのおおもとにあるのは存在目的(パーパス)・ビジョンの設定になります。これまで弊社では全社ビジョンの策定支援はもちろんですが、全社ビジョンと整合性のとれたミドルマネジメントビジョンの策定や、役員オフサイトのコーディネーションを含めたパーパス策定ワークショップ、パーパスドリブン・リーダーシップモデルの策定などを実施してきました。

ここ数年でパーパスという用語は重要性と存在感を増しており、ハーバード・ビジネスレビューでも定期的に特集が組まれるレギュラートピックになっている一方で、ミッションやビジョンとのすみわけをどうするのか?などのある種の混乱を巻き起こしている要素とも言えます。

ちょうどタイミングよくダイヤモンド ハーバード・ビジネスレビューでもパーパス特集が(またも)組まれましたので、重要なポイントをご紹介していきたいと思います。

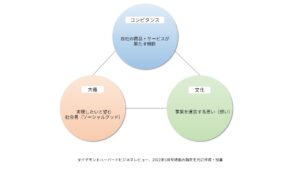

2022年6月号の特集では「パーパスは実は3つの意味を持っている」とされています。(そしてこの複数の意味を持つところが議論を混乱に陥れている原因ともされています)

- コンピタンス型パーパス:顧客に対する価値提案と、それを実現するという社員の責務を明示するもの(例:メルセデス・ベンツの「世界に先駆ける」)

- 文化型パーパス:社内的には一致団結を、社外では大事なパートナー企業と共同作業を生み出すもの(例:ザッポスの「WOWを生き、WOWを届ける」

- 大義型パーパス:社会にとって善い行いをすることで優れた事業成果を挙げることも可能であることを示すもの(例:パタゴニアの「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む。」)

いかがでしょうか?単にパーパスとはどのようなものかという抽象論よりも3つの型があることが示されたおかげでだいぶ考えやすくなったのではないでしょうか?

皆さんもいまいちど、「我が社のパーパスはどの型なのか、そしてなぜそのパーパスになっているのか」などを振り返って頂くと同時に、自社の理念、ビジョン、パーパスが「差異化されているか」も合わせて振返って頂き、変化の時代を乗り越える一助として頂ければと思います。

理念やビジョンの差異化をはじめ人と組織のパフォーマンスを挙げるための要素についてはこちらのWebinarをご参考にご覧ください。

次回以降では、人的資本を変革していくための各要素と、セミナーではご紹介できなかったいろいろな重要ポイントについて紹介していきます。

(文責:リーダーシップインサイト編集部)