leadership-insight

リーダーシップインサイト

- ホーム

- リーダーシップインサイト

- 戦略推進に向けた階層別研修のあり方

戦略推進に向けた階層別研修のあり方

目次

階層別研修を実施している企業は多いのではないでしょうか。ただ一方で「自社の戦略推進につながる階層別研修」を行えている企業は少ないのが実状です。

そこで本記事では、研修設計についての現状や課題を整理した上で、戦略を学びではなく実行につなげるための重要ポイントを解説します。

研修設計で起こりがちな問題

弊社ではさまざまな企業の研修設計をお手伝いしています。ただ、支援を行うなかで、現状実施されている研修ラインナップや研修企画を拝見すると、違和感を覚えることがあります。それは、「自社らしさ」「事業部視点」を感じないという点です。

どういうことかを、以下で説明します。

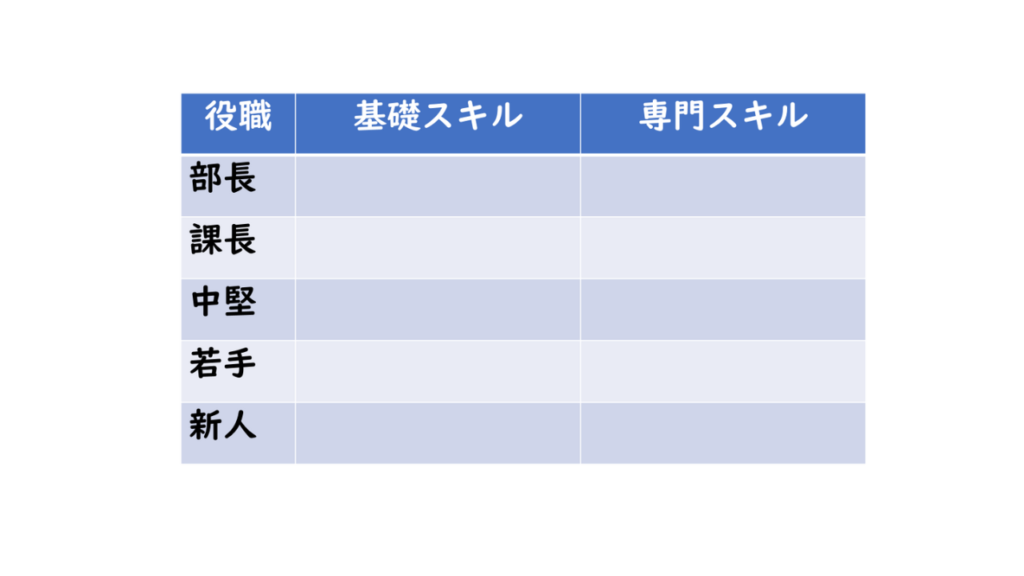

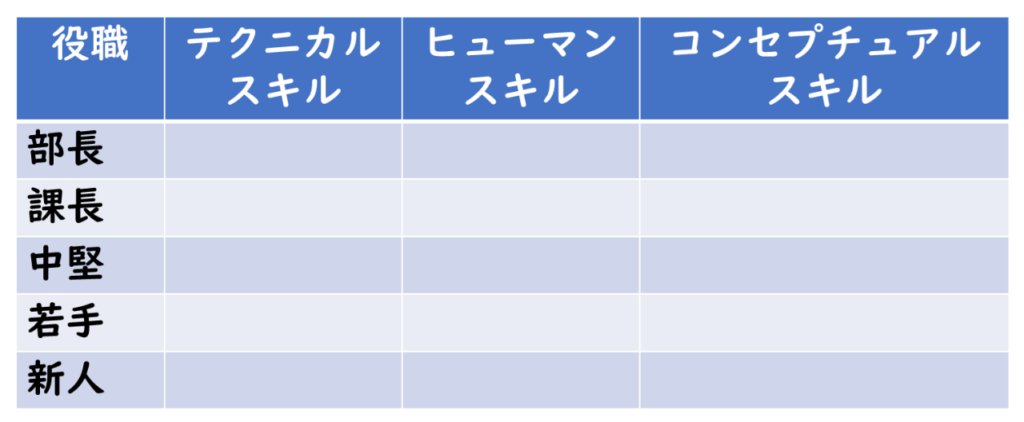

各企業の人事が行う研修設計は、以下のように役職ごとに定義されている役割を基礎スキル、専門スキルに分解して身に着けるべきスキルを定義するケースが一般的です。

もしくは、カッツのスキルモデルで分解している場合もあるでしょう。

このような方法でスキルの観点だけから研修内容を設計すれば、どのような会社でもほぼ似通ってしまい、他社と変わらない内容となってしまうのは仕方のないことかもしれません。では、何が階層別研修を設計するうえでポイントになるのでしょうか?

階層別研修の課題をクリアするためにどう設計すべきか

一言で表すと、受講者に自身が期待されている成果や目標レベルまでを理解させることが重要です。つまり、役職ごとに期待されている役割だけではなく、自身が所属している部門や事業部レベルで果たすべき成果と目標も受講者に考えさせる研修内容にするのです。

例えば部長以上の階層を対象とした研修の場合、役割レベルの理解だと「マネジメントとは」「戦略とは」など一般論の議論に留まる恐れがあります。そこで、成果や具体的な目標まで落とし込むことによって、よりリアルな学びを期待できるでしょう。

役割、成果、目標の定義

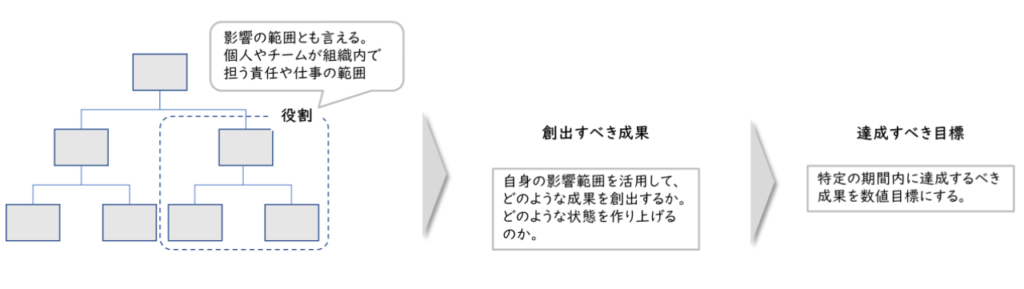

ここまでの話をより理解していただくために、役割、成果、目標を定義します。

役割:仕事(影響)の範囲

個人やチームが組織内で担う責任や仕事の影響範囲を表します。つまり役割は、取り組むべき業務領域や貢献対象(売上、利益、課題等)に対して、どのような責任を持つかを示したものです。

成果:求められる状態

ある目的に向かって取り組んで得られる結果を表します。成果は、「自組織や自分の働きかけによって、外部にいる顧客や他者がどの様な状態になってほしいのか」で定義できるのが望ましいでしょう。

目標:達成すべき具体的な数値目標

特定の期間内に達成するべき成果を、定量的または定性的な数値目標にしたものです。目標は自組織や自分の仕事の達成を測るものなので、測定可能な数値での設定を推奨します。

役割に留まらず成果、目標まで落とし込むことによって、事業戦略を推進させる学びを得られるでしょう。

戦略を学びではなく実行につなげるための重要ポイント

このように階層別研修で成果や目標を明らかにしたうえで、さらに戦略の実行につなげるための重要ポイントを、大きく2つにまとめます。

戦略を明確にする

まず重要になるのが事業部レベルで戦略を明確にすることです。企業によっては事業部戦略=全社戦略になることもあるでしょう。いずれにしても、事業部の戦略が明確になっていなければ、その下の部門戦略も描きにくいのです。 以下で「戦略が明確になっている」とはどういう状態かを解説します。

戦略についての定義は様々ありますが、ここではシンプルに「未来に向けて何をするのか決めること(what構築)」と定義します。この定義を踏まえると、大前提として、未来がどうなると考えているのかを整理する必要があります。

この「自分たちが予測する未来に対して何をするか」が戦略にあたるため、戦略はあくまで仮説でしかありません。そのため一度描いた戦略も、環境変化や収集できた情報に応じて適宜修正をかける必要があります。つまり、中計を立てたとしてもその戦略は毎年アップデートすべきといえるのです。

先ほど、戦略とは「未来に対して何をするのか決めること」と定義しましたが、「何をするのか」をより具体化すると、自分たちは「誰に」「どんな価値を提供していくのか」を言語化することです。

未来予測→What構築(誰に対して、どんな価値を提供していくのか)

多くの会社でこのプロセスは非常に難航します。これまで支援したなかで、戦略が初めから明確であったことは稀です。漠然と方向感は共有されているようにみえているが、いざ言語化してみると、経営陣や、リーダーシップチームの間でもばらつきがしばしば生じるのが実状です。そのため、外部のコンサル会社に声がかかるのでしょう。

戦略を推進しやすい体制を整える

こうした背景を踏まえて、戦略の落とし込み方を解説します。

事業部レベルで戦略が固まれば、今度はそれを実現するために事業部としてどのような組織能力を保有すべきなのかを洗い出します。そして、その組織能力を実現するためには、日々どのような活動をしなければいけないのかを整理する必要があるのです。

多くの場合、このプロセスを踏まずに事業部戦略をもとにしていきなり人材モデルの設計や、部門ごとの方針を考えさせています。そのため、事業部戦略がうまく現場に落とし込まれず、「結局何をすればいいのかわからない」ということに陥りがちです。 そのため、事業部戦略を明確にした後には、戦略を実現させるための組織能力と日々の活動を洗い出すこと(保有すべき組織能力の可視化)が不可欠です。

未来予測→What構築→保有すべき組織能力→活動

ここまでできると、次のステップとして、部門ごとに期待する成果や目標を整理するプロセスに移ることが可能となります。

なお、例えば製造業に関しては、各部門がバリューチェーンごとに分けられている(ex.研究、開発、製造、販売)ことが多いため、戦略推進のために必要な各活動をどの部署が担うかを整理して、役割分担を行います。

つまり、事業部戦略の実行を支えるために、各機能がどのような機能を果たさないといけないのかを再設計するのです(=組織デザイン)。なお商社やIT企業の場合は、エリア別、顧客別、商品別などで分けるケースが多いです。

戦略を学ぼうとする会社にありがちな注意点

時折、「これまで戦略について全く学んでこなかったので、まずケーススタディをやりたいです」とコメントいただくことがあります。つまり、戦略を学ぶための地ならしをさせたいというニーズです。

ただ結局のところ、地ならしをするだけで終わってしまい、実行に結びつかない会社が多いのが実状です。例えば、他社事例を用いて戦略とはどういうことか例示し、「あなたは明日から何をしますか?」という例題を与えて終わるようなケースです。この場合、例示・例題(他社の戦略を考える)に時間をかけ、自社の戦略については触れないケースがほとんどでしょう。

自社の戦略を直接考えさせるような学びの場を与えている会社はあまり見受けられません。せっかく育成するのであれば、自社の戦略を直接考えさせる場を与えた方が成果に結びつきやすくなります。

弊社「株式会社インヴィニオ」は、事業戦略を推進するために必要な組織の実力強化にコミットする組織開発のプロフェッショナルです。人材育成、組織変革、リーダーシップ開発など、多角的なアプローチを通じて、組織が成果を生み出す能力を引き上げ、引き出し、業績向上につなげていくことを重視しています。

「戦略推進に向けた階層別研修を検討したい」とお考えの方は、ぜひこちらから気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

松井 麟太郎

株式会社インヴィニオ

コンサルタント