leadership-insight

リーダーシップインサイト

- ホーム

- リーダーシップインサイト

- 組織文化の変革:働きたい環境を実現するために|事例紹介

組織文化の変革:働きたい環境を実現するために|事例紹介

目次

組織文化の変革に多くの組織が取り組んでいます。自社の持続的な発展のため、次世代リーダー育成のためなど取り組む理由は様々ですが、「社員が働きたいと思える環境を実現するため」という理由も少なくありません。社員が離れていくような職場から、社員が働きたいと思える職場にするにはどうすればいいのでしょうか。

そこで今回は、アメリカ国防兵站局のコロンバス国防供給センター(DSCC)のオペレーション・サポート・グループ(OSG)における組織文化変革の事例(ストーリー)を基に紹介します。意外な事例に感じるかもしれませんが、多くの企業に当てはまる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

また、ここで紹介する内容は、コカコーラやNASAをはじめとして50か国・8,000社以上もの業績や組織パフォーマンスの向上を支援してきた米国企業「デニソンコンサルティング」が手がけた事例ですので、信頼性・再現性がともに高いといえるでしょう。

組織文化を変革するための第一歩

本事例における組織文化変革の立役者となる「サム・メリット」は、オペレーション・サポート・グループ(OSG)のディレクターに就任した当初、部署を知るために自由にオフィス内を歩き回り、「お元気ですか?」「何をやっているんですか?」と話しかけていました。当初、私の見慣れない行動に直属の部下たちは少し戸惑った様子でした。

ある日、他部署のマネージャーがオフィスから出てきて、メリットを怪訝な顔で見つめ始め、ついに思っていたことを口にしたのです。「一体どうしたんですか?何か問題でもあるんですか?」

後にメリットは、こう振り返ります。

「今思えば本当におかしな話です。私は『あなたが私を見つめていなくても、話しかけてもいいですか?』と聞いたんです」

さらにメリットはマネージャーを安心させる為に「心配しないでください。あなたの批評をしていたわけでもありませんよ」とも言いました。

声かけを数カ月続けていると、メリットがオフィスを歩き回らない日には、反対にメリットを呼び止めて「お久しぶりですね。お元気ですか?」と声をかけてくれるようになりました。

組織文化の変革で不可欠な「従業員の賛同と参画」

組織文化の変革を実現するために「従業員の賛同と参画」は不可欠です。メリットもこの点を重視して改革を推進していきます。

前項目で示したようなメリットの実直なリーダーシップに加え、OSGではデニソンコンサルティングとの協働により、他の変化も生まれていました。

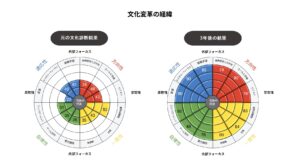

デニソン組織文化診断(DOCS)の結果(下記「元の文化診断結果」参照)を受けて、彼らは積極的に行動する必要があると考え、組織文化を好転させるための行動計画プロセスに取り組みました。そのなかで、診断結果で示された2つの指標「変革」と「カスタマーフォーカス」に焦点を当てました。

「まず、従業員のアイデアや提案を実現するために、私たちが真剣に取り組んでいることを従業員に知ってもらう必要がありました」とメリットは語ります。

「私たちが耳を傾けていることを従業員に理解してもらった上で、お客様とは誰か、お客様からのフィードバックにどう対応すべきかを、全員が明確にする必要がありました。私たちの課題は、フィードバックを実施し、進捗状況をモニターすることでした。というのも、日々の通常業務に忙殺されてしまえば、簡単に形骸化する恐れがあったからです」

アクションプランニングの一環として、OSGは7人のメンバーで構成される文化審議会を招集しました。文化審議会のメンバーはボランティアのみで、強制的に参加させることはありません。管理職を含めないことを明記した審議会憲章も作成しました。

そして「自分たちの組織文化を変えることに真剣な人だけが参加する」という基準を設けました。さらに「これは、皆さんが働きたいと思う環境を作るための機会だ」という売り文句を掲げました。

当初、文化審議会は毎週会合を開き、行動計画を策定していました。実行段階に入ると、月2回開催となり、そのうちの1回はメリットを招待し、もう1回は分科会のリーダーと会合しました。

文化審議会のメンバーであるルー・ジャキッシュは、「自分たちが働きたい環境を作ろうという意欲が湧いた」と語っています。

3年間で組織文化の評価スコアが最大58%も上昇

先に結論を示すと、OSGは3年間でデニソン組織文化診断における評価が30%台の低スコアから80%台への改善を果たします。

具体的には下記の通り、デニソン組織文化診断の評価スコアを最大で58%も増加させたのです。4つの文化特性のそれぞれで改善が見られ、主要な分野のバランスがとれるようになりました。

では、この驚きの成果は、どのようにもたらされたのでしょうか。以下で解説していきます。

組織文化の変革を実現に導いた「コミュニケーションの改善」

サム・メリットおよび文化評議会は、「コミュニケーションの質と量を改善し、クライアントに焦点を当て、同時に仕事の意義を高める」という具体的で小さな行動の積み重ねによって組織文化を変えたのです。

部門内のコミュニケーションの誠実さと頻度を向上させるため、文化審議会とメリットは数々の取り組みを考案しました。具体的には、以下の通りです。

悩みを受け付ける専用窓口の設置

まず文化審議会は、「従業員の問題や懸念の窓口となるオンブズマンを設置すること」を思いつきました。オンブズマンの任務は、250人のメンバーが所属する部署の悩みを聞き、解決するための仲介役となり、社員が上司や組織の他の人に相談しにくいデリケートな問題に対してアドバイスを提供することでした。

定例会議の議事録を公開

次に、部署内のコミュニケーションを改善するために、メリットはOSGの各部門長が集まる定例会議の議事録の公開を始めました。メリットは、各部門の責任者がスタッフと定期的にミーティングを行い、その議事録を回覧することを奨励しました。これにより「組織で何が起きているのか」が分かるようになり、誤解を生むような部署間の隔たりがなくなるという、オープンな環境が整ったのです。

思ったことを正直に言える環境づくり

最後に文化審議会は、「社員が思ったことを正直に言える環境づくり」に努めました。下記の通り「あなたが正直に話してくれるなら、私たちはそれに喜んで答える」という環境を目指したのです。

文化審議会は、従業員の懸念に対応し、出されたアイデアに応えるだけでなく、人々が気になる問題を安心して話し合える環境整備に力を注ぎました。その結果「誰もが率直に意見できる風土ができた」とメリットは言います。

しかしその反面、管理職は「生の声」を聞き、建設的に対応するスキルを身につけなければならなくなりました。OSGの社員は、自分の考えをさらに積極的に言うようになりました。

OSGの組織文化が大きく改善されたことで単に社員が幸せになっただけではなく、コミュニケーションの改善によって、ハイパフォーマンスな組織を目指す過程で直面する課題も増えていったのです。

メリットは「私たちは正直でなければならない。自分が考えていることを正直に言わないのであれば、物事が改善されるとは思わないほうがいい」と語ります。この新しいオープンなコミュニケーションによって、OSGは今も課題に正面から向き合い、結果を出し続けています。

カスタマーフォーカスの改善

コミュニケーションの課題に取り組んだことで変革の指標を改善した後、次の課題はカスタマーフォーカスの指標を改善することでした。

OSGのいくつかの部門は、自分たちが「顧客」のニーズに応えているかどうかを確認するために「顧客満足度調査」を実施しました。

外部顧客を対象にしたものもあれば、社内を対象にしたものもありました。OSGが顧客の声を聞き、顧客ニーズに応えるために活動していることを、より大きな組織の従業員に伝えたいと考えました。

アンケートを作成し、展開するプロセスそのものが貴重な体験でした。社員は、業務プロセスの匿名性によって、直接接することが難しかった多くの顧客の声を聞く事ができたのです。

アンケートの一例として標準化文書作成部署は、6カ月間にわたって調査を実施し、400人以上の外部顧客から意見を収集しました。

その結果、顧客は日頃から高いレベルのサポートを受けている一方で、ウェブサイトを変更してほしいというニーズがあることが明らかになりました。ある顧客は、ウェブサイトから適切な連絡先を見つけることが困難だと回答していたのです。この意見を受け、ウェブサイト全体をリニューアルし、メインの検索ページと標準ページに各エリアの連絡先を掲載することにしました。

また、別の顧客からは「文書リストがもっと頻繁に更新されると助かる」という意見が寄せられました。これを受けて文書リストは定期的に更新され、常に最新のステータスを維持するようになったのです。

こうした取り組みによって、OSGが社内のカスタマーフォーカスを向上させることができました。

また、部署外の新入社員のために、OSGの業務に関するオリエンテーションセッションを開発しました。これにより新入社員は、OSGが将来的にどのようなサポートを提供できるかを理解することができました。

本トレーニングは、OSGの他の部署についてもっと知りたいというOSGアソシエイトの提案から開発されたものです。そして新入社員の必須カリキュラムとなり、入社または異動後1〜2ヶ月目に実施されています。トレーニング後のアンケートでは、OSGのミッションの概要を十分に理解できたという回答が得られています。OSGがオンボーディングに成功した結果、現在ではすべての新入社員とDSCCインターンが同じトレーニングを受けるようになっています。

組織文化の変革に本当に必要なことは

さらにメリットは、OSGスタッフの日々の仕事を組織のミッションと結びつけることにより、目的意識を向上させることにも貢献しました。

メリットは「結局のところ、兵士こそが私たちがここにいる理由なのです。コピーをしたり、スキャンしたりすることは、全体像のほんの一部なのです」 と語ります。

OSGのメンバーが自分たちの仕事の大きな意味を認識するために、メリットは、イラクでの従軍や、防衛物流庁への感謝の意を伝えるために、軍人の部署への来訪を承認しました。その結果、正しいアイテムやデータシステムを持つことが重要である点が浮き彫りになりました。間違ったデータを持つと調達が遅れ、イラクやアフガニスタンなどの軍人に必要不可欠な物品を届けるのが遅くなる可能性があるからです。

ほとんどの場合、これらの取り組みには大きなコストはかかりませんでした。それよりも重要だったのは「信頼と尊敬、そして他者への真の配慮を築くこと」でした。

例えば、メリットは経営陣が家族を亡くした従業員にしか手紙を送らないことに気づきました。「なぜ家族に不幸があったときだけ手紙が送られるのか?なぜ、歓喜のときにも送らないのか?」と疑問を投げかけました。

メリットは、自分が知っている重要な出来事、特に社員に新しい息子や娘ができたときなどにも手紙が送られるように働きかけていきました。

小さなことですが、部署全体で何百ものこのような行動が積み重なることで、組織文化を変え、コミュニケーションの質を向上させ、自分たちが奉仕している人への理解を深め、仕事の目的意識を高めることにつながっていったのです。

OSGの文化変革の取り組みは現在も続いています。文化審議会は、変革の指標に引き続き取り組み、表彰プログラムを開発しています。メリットは、「ポジティブな文化を持たない手はない」とコメントしています。従業員の定着率の向上、顧客サービスの改善、現場支援の充実など、彼らが達成した成果は日々の業務に証明されています。

組織文化の変革のためにまず診断を

組織文化の変革を成功させるためには、まず自社における組織文化の現状を理解しなければなりません。

そこで推奨したいのが、本事例でも用いられた「デニソン組織文化診断」です。25年にわたって50か国以上・8,000社以上もの業績および組織パフォーマンスの向上を支援してきたデニソンコンサルティングが開発した診断ツールです。

今回紹介したOSGの好事例においても、デニソン組織文化診断を用いて自社の現状を客観的かつ定量的に把握したことで「優先して取り組むべき課題」を浮き彫りにできたのです。

弊社インヴィニオは、デニソンコンサルティングの日本パートナーとして国内企業向けに「デニソン組織文化診断」を提供・実施しています。実績に裏づけられた組織文化診断を用いることで、把握や分析のレベルに留まらせるのではなく「実績向上」にコミットします。

定着率の低下などにより「組織文化変革」の必要性を少しでも感じている場合は、以下から気軽にお問い合わせください。